Левее правее: НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ

“НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ”

У р о к 5.

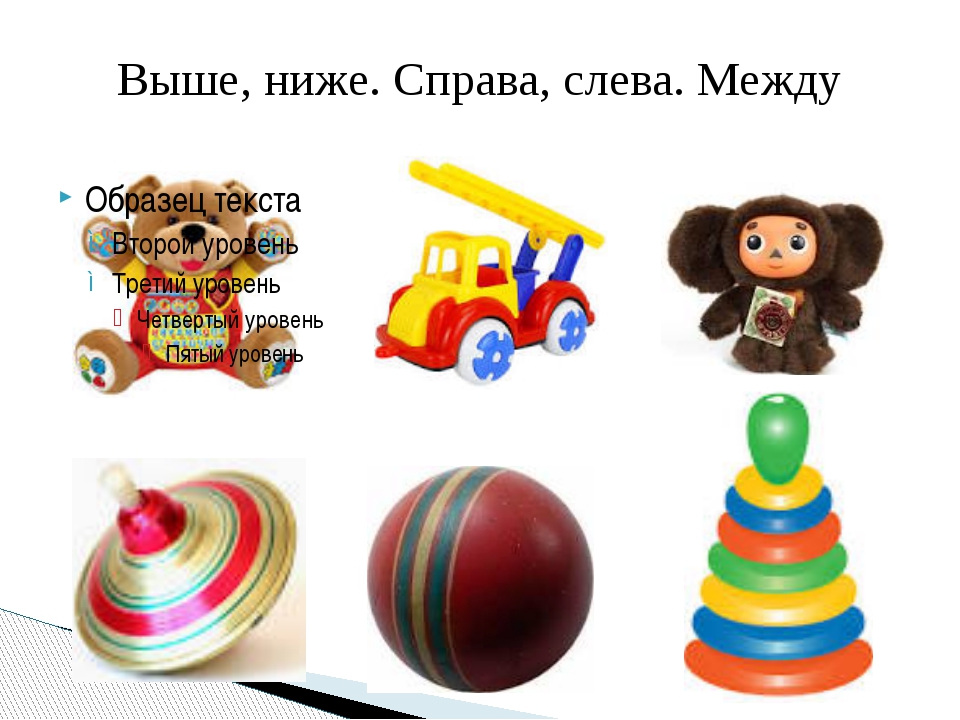

НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ

Цели: учить устанавливать пространственные отношения: спереди – сзади, перед, между; продолжить формирование умения ориентироваться в пространстве; развивать речевые навыки, умение анализировать.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Устный счет.

1. З а д а н и е н а р а з в и т и е в н и м а н и я.

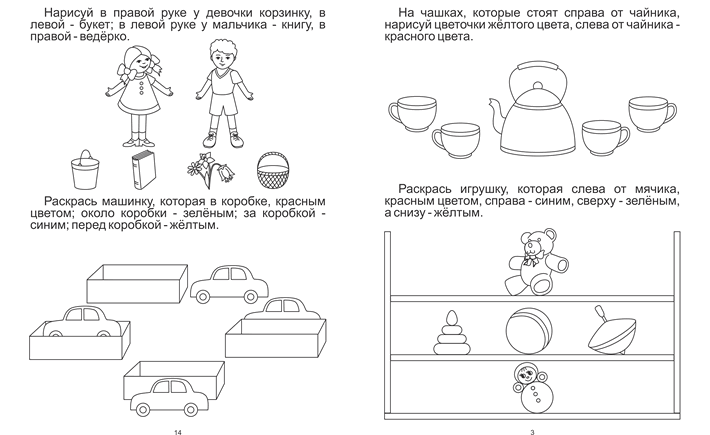

Учитель предлагает учащимся внимательно рассмотреть карточки и сравнить фигуры, изображенные на них.

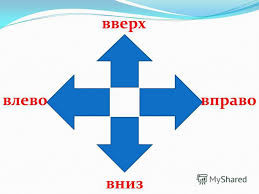

Учащиеся сравнивают фигуры по цвету и дают характеристику местоположения данных фигур, используя слова «вверху», «внизу», «в центре».

2. И г р а «Построй домик».

Помогите Зайке собрать домик из данных деталей.

Строить – трудная задача.

Бедный зайка чуть не плачет:

Есть окно и даже крыша,

Только дом, увы, не вышел.

3. У п р а ж н е н и е «Доскажи словечко».

Две розы Маша сорвала,

В подарок маме принесла.

Сорви еще и подари

Ты мамочке не две, а … (три).

У куклы пять нарядных платьев,

Какое нынче надевать?

Есть у меня для куклы шерсть,

Свяжу – и платьев будет … (шесть).

III. Сообщение темы урока.

– Положите круг правее треугольника.

– Положите прямоугольник левее треугольника.

– Какая фигура находится «между» двумя другими. – Сегодня на уроке будем определять положение предметов, используя слова «над», «под», «между», «правее», «левее».

IV. Знакомство с новым материалом. Работа по учебнику (с. 9).

З а д а н и е № 1.

В задании в качестве характеристики местоположения предмета необходимо использовать соответствующие предлоги «над», «на», «под», обращая при этом внимание учащихся на их смысл.

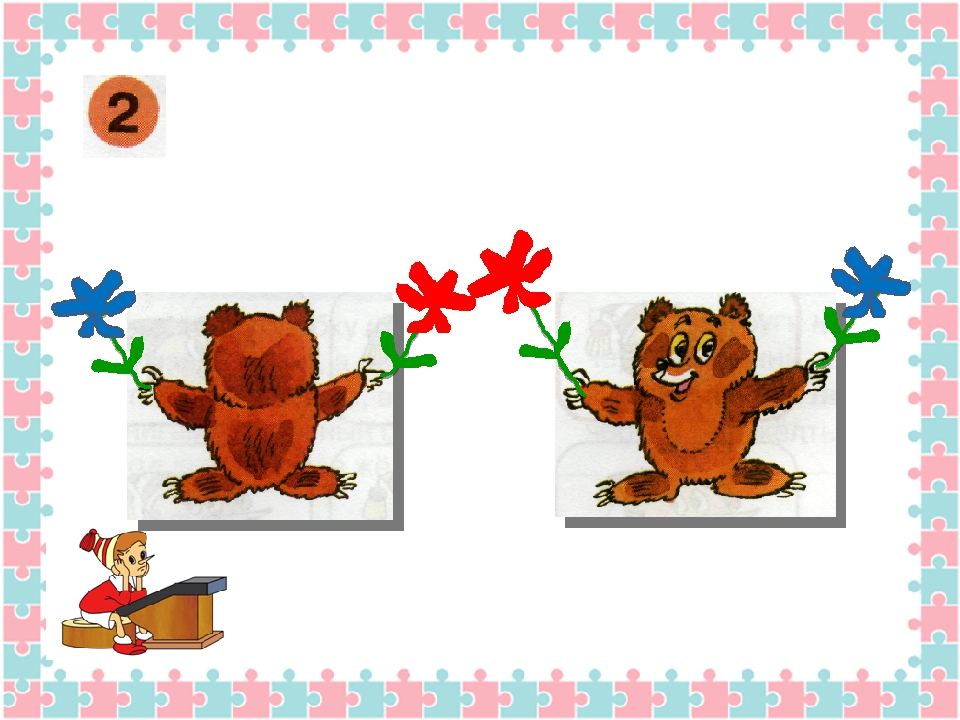

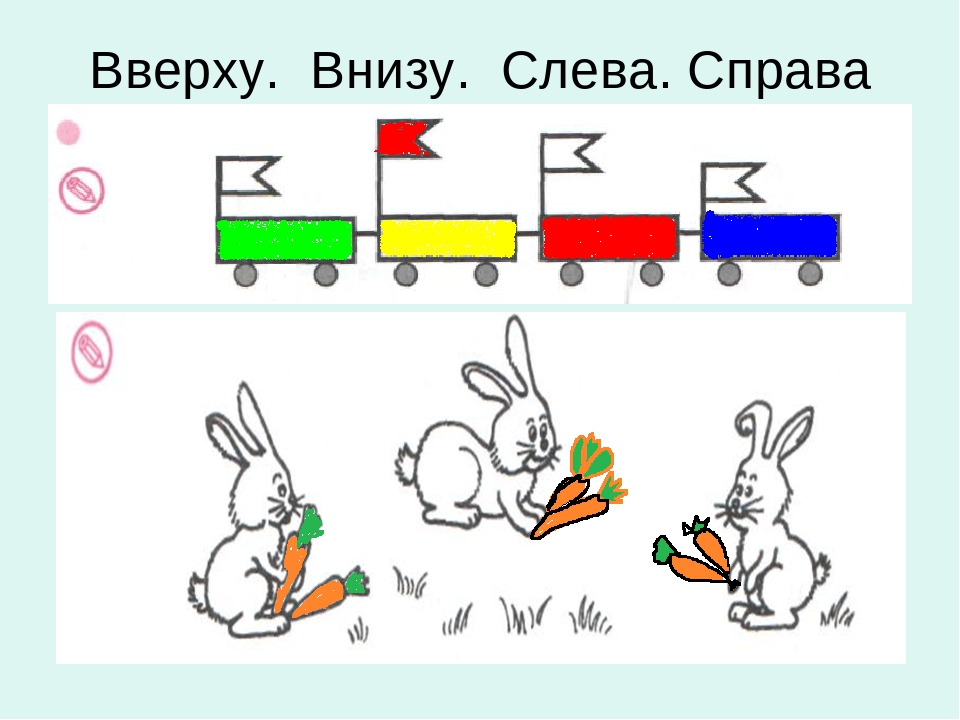

З а д а н и е № 2.

Знакомые уже термины «слева» и «справа» заменяются терминами «левее» и «правее». Отличие этих понятий проявляется в том случае, когда описывается некоторое изменение местоположения. Фраза «отойди левее» нам понятна, а вот фраза «отойди слева» лишена смысла.

Ф и з к у л ь т м и н у т к а

Учащиеся выполняют упражнение.

Тишина стоит вокруг,

Вышли косари на луг.

Взмах косой туда-сюда

Делай «раз» и делай «два».

V. Продолжение работы по теме урока (с. 9).

9).

1. З а д а н и е № 3.

Термин «между» применяется для характеристики местоположения объектов, выстроенных в определенной последовательности. Если этого нет, то такая характеристика лишена смысла.

Р а б о т а в у ч е б н и к е (расстановка фишек):

2. И г р а «Расположи предметы в нужных местах».

Ф и з к у л ь т м и н у т к а

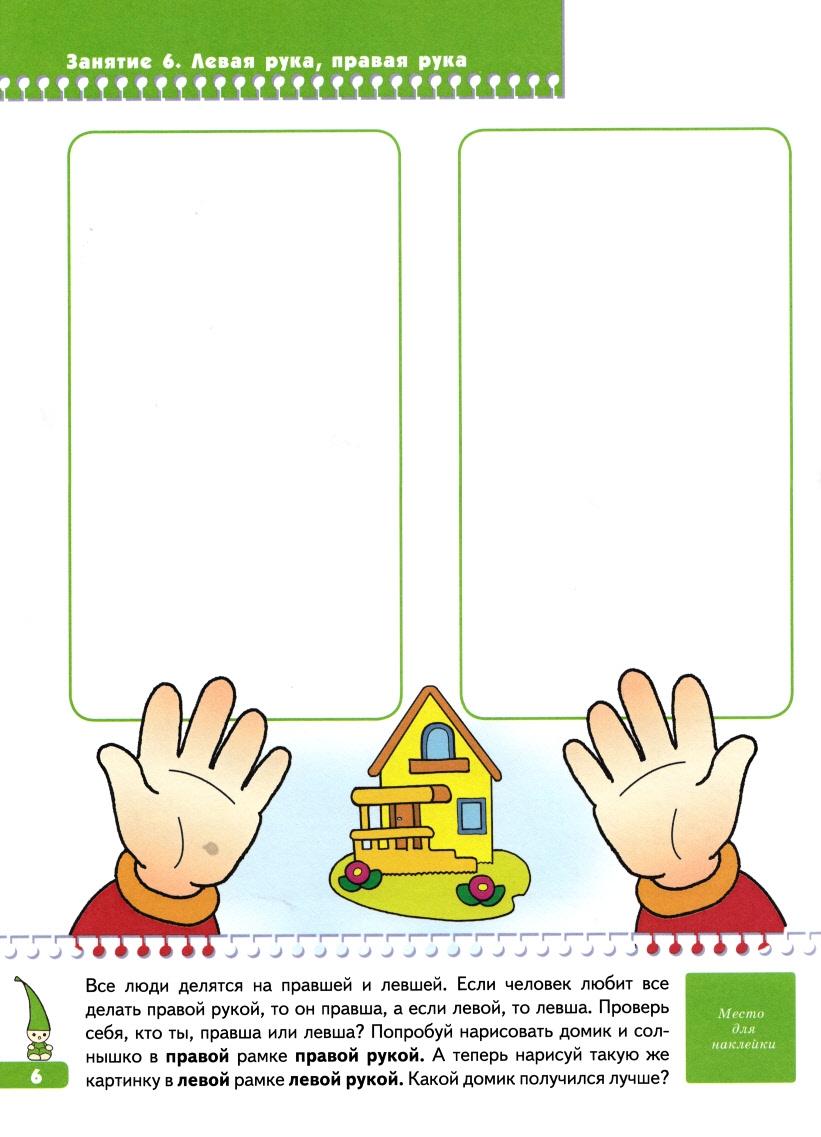

VI. Работа в рабочей тетради. Развитие моторики пальцев рук.

1. У п р а ж н е н и я.

Учитель предлагает детям выполнить следующие упражнения:

1) «Зайчик» – пальцы сжаты в кулачок. Ребенок выпрямляет и разводит в стороны указательный и средний пальцы. «Зайка» вытянул уши.2) «Кольцо» – пальцы сжаты в кулачок.

Ребенок выпрямляет большой и указательный пальцы, а затем их соединяет.

3) «Пальчики поздоровались» – ладони рук с поднятыми пальцами напротив друг друга.

Выполнение упражнения сопровождается чтением стихотворения:

Дружат в нашей группе

Девочки и мальчики.

(Дети сжимают пальцы в «замок».)

Мы с вами подружимся,

Маленькие пальчики.

(Дети разжимают пальцы.)

Раз, два, три, четыре, пять.

(Пальцы поочередно касаются друг друга,

начиная с мизинца.)

Начинай играть опять.

2. З а д а н и е.

Далее учащиеся выполняют узоры по образцу.

VII. Итог урока.

«Чем отличаются левые и правые либералы?» – Яндекс.Кью

Разберем каждый из терминов по отдельности, чтобы создать четкую картинку:

- Либерал – это тот, кто придерживается либеральной идеалогии, то есть принципов политической свободы индивида, равных стартовых условий для всех граждан и миниального участия государства в распределении материальных благ.

В случае либерализма государства правит не для людей (For the people), а “людьми” (By the people). Таким образом, условный либерал – это самостоятельная единица политической и гражданской свободы.

В случае либерализма государства правит не для людей (For the people), а “людьми” (By the people). Таким образом, условный либерал – это самостоятельная единица политической и гражданской свободы.

Разделение на левых и правых крайне условно еще с появления термина. Термин появился во Франции, где в Национальном Собрании в период Революции справа и слева от центра сидели члены партий с диаметрально противоположной повесткой. Сейчас основная разница между правыми и левыми выражается в вопросах собственности и ее распределения.

- Правыми можно назвать условных консерваторов-капиталистов. Традиционно к данному течению относили идеи, подразумевавшие широкую степень индивидуализма в экономике, нерушимость частной собственности как принципа и жесткую систему социальной иерархии, приверженность традициям. К таким движениям, например, относятся Консервативная партия Британского парламента, Демократы в США, ЛДПР в России.

- Левые представляют более коммунитарное мировоззрение: их идеи часто сходятся на необходимости национализации частной собственности, создании равных для всех граждан условий, возможностей и позиций, снижении влияния государства на все сферы общества.

Таким образом, деление на левых и правых либералов в данном контексте будет подразумевать скорее те механизмы и модели, которые предлагает движение/партия/лидер в решении социально-политической повестки.

Левые либералы – ближе к социализму

Правые либералы – ближе к консерватизму

Сравнение условное, как и само деление.

Правые и левые — Журнальный зал

Перевод выполнен по изданию: Bobbio N. Destraesinistra. Ragioniesignificatidiunadistinzionepolitica. Roma: Donzellieditore, 1994. Редакция благодарит издательство «Donzelli» за разрешение публиковать перевод отрывков из книги Норберто Боббио. Все права сохранены.

I. Спорное различие

1. «Правые» и «левые» — два противопоставленных друг другу термина,

которые уже более двух веков привычно применяются для обозначения различий

между идеологиями и движениями, на которые подразделяется в высшей степени

конфликтный универсум политических мышления и действий.

Как мне часто доводилось говорить в отношении того,

что я называю «великими дихотомиями» (которые структурируют любую область

знания), пару противопоставленных терминов, таких, как «правые» и «левые»,

можно использовать с описательной, аксиологической или исторической целью: с

описательной, чтобы дать синтетическое представление о двух конфликтующих

сторонах; с оценочной, чтобы выразить положительное или отрицательное суждение

об одной или другой стороне; с исторической, чтобы обозначить переход от одной

фазы политической жизни нации к другой, причем историческое употребление, в

свою очередь, может быть описательным или оценочным.

Противопоставление правых и левых воплощает типичный способ мышления бинарными оппозициями, чему приводились самые различные объяснения: психологические, социологические, исторические и даже биологические. Примеры такого мышления известны во всех областях знания. Нет такой дисциплины, в которой не преобладала бы какая-либо всеобъемлющая бинарная оппозиция, в социологии: общество-сообщество, в экономике: рынок-план, в праве: частное-государственное, в эстетике: классическое-романтическое, в философии: трансцендентное-имманентное. В сфере политики правые-левые — оппозиция не единственная, но встречающаяся повсеместно. […]

Нижеследующие размышления родились в результате

констатации того факта, что в последние несколько лет постоянно повторяют,

вплоть до того, что это превратилось уже в общее место, что различие между правыми

и левыми, которое в течение примерно двух веков, начиная с Французской

революции, служило для разделения политического универсума на две

противопоставленные друг другу части, уже отслужило свой век. Принято ссылаться

на Сартра, который, по видимости, одним из первых сказал, что правое и левое —

две пустые коробки. У этих терминов якобы больше не осталось ни эвристической,

ни классификационной ценности, тем более оценочной. Зачастую об этом говорится

как о чем-то досадном, об одной из тех многочисленных лингвистических ловушек,

в которые так часто попадаются политические споры. […]

Принято ссылаться

на Сартра, который, по видимости, одним из первых сказал, что правое и левое —

две пустые коробки. У этих терминов якобы больше не осталось ни эвристической,

ни классификационной ценности, тем более оценочной. Зачастую об этом говорится

как о чем-то досадном, об одной из тех многочисленных лингвистических ловушек,

в которые так часто попадаются политические споры. […]

8. […] Основная причина, по которой классическая диада

оказалась поставлена под сомнение, состоит в следующем. Два члена этой

оппозиции опираются друг на друга: там, где нет правого, больше нет и левого, и

наоборот. Иными словами, правое существует постольку, поскольку существует

левое, левое существует постольку, поскольку существует правое. Как следствие,

чтобы сделать разграничение нерелевантным, не обязательно демонстрировать его

неуместность (бесполезно продолжать разделять политический универсум согласно

идеологическому критерию, если идеологий больше нет), неполноту (недостаточно

разделить политическое поле на два полюса, если доподлинно известно, что

существует и третий, не важно, промежуточный или стоящий ступенью выше) и

анахроничность (на политическую арену вышли программы, проблемы, движения,

которых не существовало в то время, когда эта оппозиция возникла и когда она

еще удовлетворяла требованиям текущего момента).

Не во всякой бинарной оппозиции оба члена обладают

одинаковой силой, к тому же не обязательно один из двух членов всегда сильнее

другого. Их относительная сила может меняться в зависимости от точки зрения и

критерия, согласно которому она измеряется. Существуют пары, в которых сильным

по преимуществу является один из терминов: в паре «война-мир» до сих пор

сильным членом оппозиции по преимуществу являлась «война», доказательством чему

служит тот факт, что «мир» традиционно определялся как «отсутствие войны», как

нечто, что наступает после войны («De jure belli ac pacis» Гроция, «Война и

мир» Толстого), тогда как в паре «порядок-беспорядок» сильным членом является

«порядок». В бинарной оппозиции «правое-левое», если ограничиваться

политическим языком, относительная сила двух терминов не заложена изначально (в

противоположность языку биологии и в более широком смысле — языку религии и

этики, где сильным членом является «правое»), но зависит от времени и

обстоятельств.

В подобной ситуации вполне объяснимо, что группы и

движения, которые, согласно традиционной и устоявшейся политической географии,

должны называть себя правыми, начали заявлять, что старинная оппозиция больше

не имеет смысла, морально устарела и политическая борьба требует перемещения

«по ту сторону» правого и левого, причем надо понимать, что эта

«потусторонность» подается не как синтез, который вбирает в себя обе

противоположности и тем самым легитимирует их, но как их полное отрицание и

опровержение. Как видно из этого примера, ситуация, в которой одна из сторон

преобладает в такой степени, что оставляет второй слишком маленькое

пространство, не могущее более считаться политически релевантным, развенчивание

бинарной оппозиции оказывается для второй стороны естественным способом замаскировать

собственную слабость. Правые побеждены? Но какой смысл формулировать проблему в

подобных терминах, если деление на правых и левых отжило свой век, спрашивают

побежденные? В универсуме, где две противопоставленные части взаимозависимы, в

том смысле, что одна существует, только если существует вторая, единственным

способом обесценить противника является обесценивание себя самого. Если то, что

было частью, оказалось целым, это означает, что противопоставление выполнило

свою задачу и необходимо начать все заново и «пойти дальше».

Как видно из этого примера, ситуация, в которой одна из сторон

преобладает в такой степени, что оставляет второй слишком маленькое

пространство, не могущее более считаться политически релевантным, развенчивание

бинарной оппозиции оказывается для второй стороны естественным способом замаскировать

собственную слабость. Правые побеждены? Но какой смысл формулировать проблему в

подобных терминах, если деление на правых и левых отжило свой век, спрашивают

побежденные? В универсуме, где две противопоставленные части взаимозависимы, в

том смысле, что одна существует, только если существует вторая, единственным

способом обесценить противника является обесценивание себя самого. Если то, что

было частью, оказалось целым, это означает, что противопоставление выполнило

свою задачу и необходимо начать все заново и «пойти дальше».

9. Теперь мы ежедневно констатируем, что после

сногсшибательных событий последних лет, приведших к падению коммунистических

режимов (в течение долгого времени прославлявшихся как доказательство

неудержимого продвижения Левой в мировом обществе и, в любом случае,

воспринимавшихся даже теми, кто с ними боролся, как наиболее радикальное

выражение левизны, наиболее ощутимое историческое воплощение идей левого

движения), соотношение сильного и слабого члена оппозиции инвертируется. Левые

уходят в тень, а правые выступают на передний план. И мы уже сталкиваемся с

тем, что к отказу от старинного противопоставления призывают преимущественно

группы и движения, которые называли себя левыми, пока ветер истории, по

видимости, дул слева, или же которые противник считал левыми и в таком качестве

осуждал, проклинал и поносил. До недавних пор можно было услышать вопрос: «А

что, правые еще живы?» После краха коммунистических режимов все чаще с не

меньшей ехидностью раздается противоположный вопрос: «А что, левые еще живы?»

[…]

Левые

уходят в тень, а правые выступают на передний план. И мы уже сталкиваемся с

тем, что к отказу от старинного противопоставления призывают преимущественно

группы и движения, которые называли себя левыми, пока ветер истории, по

видимости, дул слева, или же которые противник считал левыми и в таком качестве

осуждал, проклинал и поносил. До недавних пор можно было услышать вопрос: «А

что, правые еще живы?» После краха коммунистических режимов все чаще с не

меньшей ехидностью раздается противоположный вопрос: «А что, левые еще живы?»

[…]

Кризис советской системы повлек за собой не конец

левых, но конец некого левого движения, существовавшего в определенных

исторических рамках. У этой констатации есть следствие, дебаты о котором более

чем когда-либо далеки от завершения: не существует единственного левого

движения, существует множество левых движений, как, впрочем, и множество правых[1].

Естественно, заявляя, что существует множество левых движений, мы тем самым

подтверждаем традиционный тезис о том, что должен быть критерий разграничения

левых и правых; таким образом, выходит, что оппозиция пережила этот великий

кризис. Многие справедливо отмечали, что во время первых демократических

выборов в странах Восточной Европы различными борющимися партиями не было

воспроизведено деление на правых и левых. Но даже те, кто приводили это в

качестве сильного аргумента в пользу исчезновения противопоставления, не могли

не заметить и не признать аномальности этой ситуации перехода от тоталитаризма

к демократии и не спрогнозировать, что в ближайшем будущем, когда

демократические институции утвердятся, партии, возможно, снова сгруппируются

вокруг двух традиционных полюсов[2].

Многие справедливо отмечали, что во время первых демократических

выборов в странах Восточной Европы различными борющимися партиями не было

воспроизведено деление на правых и левых. Но даже те, кто приводили это в

качестве сильного аргумента в пользу исчезновения противопоставления, не могли

не заметить и не признать аномальности этой ситуации перехода от тоталитаризма

к демократии и не спрогнозировать, что в ближайшем будущем, когда

демократические институции утвердятся, партии, возможно, снова сгруппируются

вокруг двух традиционных полюсов[2].

10. В заключение скажем, что последней и, как

представляется, решающей причиной отказа от различия является не противостояние

двух сторон, не тот факт, что две части такого целого, каким является

политическая система, обречены рухнуть одновременно (если правых больше нет, то

нет и левых), но признание того факта, что две этикетки превратились в чистые условности,

а в действительности перед лицом сложности и новизны проблем, с которыми

приходится сталкиваться политическим движениям, «правые» и «левые» говорят

приблизительно одно и то же, формулируют, на потребу своим избирателям, более

или менее одинаковые программы и ставят перед собой одинаковые первоочередные

задачи. Правые и левые прекратили бы существование и их разграничение утратило

бы смысл не потому, что до определенного момента существовали только левые, а

потом только правые, но потому, что между первыми и вторыми больше нет тех

(предполагаемых) различий, которые стоило бы обозначать различными именами, в

действительности нужными лишь для создания ложного впечатления, что якобы

существуют противопоставления, которых в действительности больше нет, и

разжигания искусственных и сбивающих с толку распрей. […]

Правые и левые прекратили бы существование и их разграничение утратило

бы смысл не потому, что до определенного момента существовали только левые, а

потом только правые, но потому, что между первыми и вторыми больше нет тех

(предполагаемых) различий, которые стоило бы обозначать различными именами, в

действительности нужными лишь для создания ложного впечатления, что якобы

существуют противопоставления, которых в действительности больше нет, и

разжигания искусственных и сбивающих с толку распрей. […]

II. Экстремисты и умеренные

Сколь бы убедительными или неубедительными ни были

рассмотренные выше аргументы против диады «правые и левые», представляется, что

подкрепить это отрицание мог бы установленный (а в последние годы как нельзя

более очевидный) факт, который, как и любой факт, убедительнее всех, даже самых

тонких рассуждений: перемещение какого-нибудь автора (из тех, с оглядкой на

которого строят свою жизнь, кого причисляют к узкому кругу «учителей мысли») из

правых в левые или наоборот, добровольно произведенное его последователями. Достаточно будет вспомнить самые нашумевшие случаи. Ницше, вдохновителя нацизма

(то, что это вдохновение обязано своим возникновением неверной интерпретации или,

как полагаю я, лишь одной из возможных интерпретаций, — проблема, которая нас

сейчас не должна волновать), сейчас зачастую ставят рядом с Марксом как отца

новых левых; Карла Шмитта, который на протяжении некоторого периода был не

только вдохновителем, но и теоретическим проводником нацистского государства,

по крайней мере, в Италии заново открыли и воздали ему почести прежде всего

левые ученые, поскольку во время великого спора о конституционном праве в

Веймарскую эпоху он был оппонентом главного тогдашнего теоретика демократии

Ханса Келсена; Хайдеггера, чье сочувствие нацизму неоднократно и обильно

документально засвидетельствовано, хотя его обожатели (как правые, так и левые)

всегда стараются опровергнуть или затушевать этот факт, теперь назначают интерпретатором

нашего времени не только в Италии, но и, прежде всего, во Франции философы,

которые считают себя левыми.

Достаточно будет вспомнить самые нашумевшие случаи. Ницше, вдохновителя нацизма

(то, что это вдохновение обязано своим возникновением неверной интерпретации или,

как полагаю я, лишь одной из возможных интерпретаций, — проблема, которая нас

сейчас не должна волновать), сейчас зачастую ставят рядом с Марксом как отца

новых левых; Карла Шмитта, который на протяжении некоторого периода был не

только вдохновителем, но и теоретическим проводником нацистского государства,

по крайней мере, в Италии заново открыли и воздали ему почести прежде всего

левые ученые, поскольку во время великого спора о конституционном праве в

Веймарскую эпоху он был оппонентом главного тогдашнего теоретика демократии

Ханса Келсена; Хайдеггера, чье сочувствие нацизму неоднократно и обильно

документально засвидетельствовано, хотя его обожатели (как правые, так и левые)

всегда стараются опровергнуть или затушевать этот факт, теперь назначают интерпретатором

нашего времени не только в Италии, но и, прежде всего, во Франции философы,

которые считают себя левыми. И наоборот, как прекрасно известно, некоторые

теоретики неофашистской правой осуществили попытку (откровенно говоря, довольно

мимолетную и несерьезную) присвоить себе мысли Антонио Грамши, в такой степени,

что в кругах, которые пытались придать правой мысли новые очертания и новое

достоинство, было в ходу философское течение, которое назвали «правым

грамшизмом».

И наоборот, как прекрасно известно, некоторые

теоретики неофашистской правой осуществили попытку (откровенно говоря, довольно

мимолетную и несерьезную) присвоить себе мысли Антонио Грамши, в такой степени,

что в кругах, которые пытались придать правой мысли новые очертания и новое

достоинство, было в ходу философское течение, которое назвали «правым

грамшизмом».

Хотя они стали особенно очевидными теперь, в годы

кризиса традиционных идеологий и, как следствие, понятийной путаницы,

подозрительно противоречивые интерпретации одного и того же автора сами по себе

не новы: самый знаменитый прецедент, который может прекрасно прояснить

кажущееся противоречие, — это Жорж Сорель. Политические функция и роль автора

«Размышлений о насилии» состояли в том, что он был идеологом левых движений. От

него пошло движение итальянского революционного синдикализма, которому на

короткий срок была уготована слава в судьбе социализма в нашей стране; в

последние годы он вдруг превратился в почитателя одновременно Муссолини и

Ленина, а многие из его итальянских последователей влились в фашизм; два его

известнейших итальянских почитателя, Парето и Кроче, были убежденными консерваторами,

в отношении которых, невзирая на то что в разное время на них навешивали самые

различные ярлыки, никому никогда не придет в голову применить термин «левые

деятели». Я уже упоминал о движении консервативной революции. Сам Гитлер в

статье в «Der Völkische Beobachter» от 6 июня 1936 года

определил себя как «самого консервативного революционера в мире». Менее

известно, что в своей речи в итальянском парламенте Альфредо Рокко[3]

попросил «простить ему причуду» и разрешить быть «революционером-консерватором»

(но Рокко этими вводными словами дал понять, что он прекрасно отдает себе отчет

в парадоксальности своего высказывания).

Я уже упоминал о движении консервативной революции. Сам Гитлер в

статье в «Der Völkische Beobachter» от 6 июня 1936 года

определил себя как «самого консервативного революционера в мире». Менее

известно, что в своей речи в итальянском парламенте Альфредо Рокко[3]

попросил «простить ему причуду» и разрешить быть «революционером-консерватором»

(но Рокко этими вводными словами дал понять, что он прекрасно отдает себе отчет

в парадоксальности своего высказывания).

Прежде всего эти два последних примера

революционеров-консерваторов, но также и пример Сореля —

консерватора-революционера, позволяют нам заподозрить, что сосуществование в

одном и том же человеке правой и левой позиций (декларированных им самим или

отмеченных посмертной интерпретацией) — еще один камень в огород принятой оппозиции.

Здесь обнаруживается совершенно новая проблема, на которой стоит остановиться

специально. При внимательном рассмотрении то, что объединяет революцию и

контрреволюцию, не зависит от принадлежности к двум противоположным лагерям,

которые традиционно называются «правым» и «левым». Если бы это было так, правы

были бы те, кто полагают, что с диадой пора распрощаться, поскольку она больше

не работает как разграничение культурно и политически противоположных позиций.

Истина в другом: то общее, что есть у революционных и контрреволюционных

авторов, — это принадлежность, в рамках соответствующего лагеря, к

экстремистскому крылу, противостоящему крылу умеренному. Оппозиция

экстремизм-умеренность не совпадает с оппозицией правые-левые, поскольку, как

мы увидим, сама подчиняется в политическом универсуме критерию

противопоставления, отличному от разграничения «правые-левые».

Если бы это было так, правы

были бы те, кто полагают, что с диадой пора распрощаться, поскольку она больше

не работает как разграничение культурно и политически противоположных позиций.

Истина в другом: то общее, что есть у революционных и контрреволюционных

авторов, — это принадлежность, в рамках соответствующего лагеря, к

экстремистскому крылу, противостоящему крылу умеренному. Оппозиция

экстремизм-умеренность не совпадает с оппозицией правые-левые, поскольку, как

мы увидим, сама подчиняется в политическом универсуме критерию

противопоставления, отличному от разграничения «правые-левые».

В первом приближении видно, что оппозиция экстремизм-умеренность имеет очень мало отношения к природе исповедуемых идей, но касается их радикализации и, следовательно, различных стратегий воплощения их на практике. Таким образом объясняется, почему революционеры (левые) и контрреволюционеры (правые) могут обращаться к авторитету одних и тех же авторов: они важны для них не постольку, поскольку являются правыми или левыми, но поскольку являются экстремистами соответственно правого или левого толка и тем самым отличаются от умеренных, как правых, так и левых. Если справедливо, что критерий, который управляет разделением на правое и левое, отличается от того, который отвечает за разделение между экстремистами и умеренными, из этого следует, что противоположные идеологии могут иметь точки схождения и пересечения в своих крайних проявлениях, хотя и не утрачивают явного различия в программах и конечных целях, от которых единственно и зависит их нахождение в том или ином лагере. Лудовико Джеймонат[4], который всегда заявлял, что он экстремист (левый), даже по случаю так называемого нового основания Итальянской коммунистической партии, собрав под одной обложкой ряд своих политических статей, озаглавил сборник «Против умеренности»[5]: умеренный блок, по его суждению, — тот, который возник после Освобождения и существует до сих пор, и включает в себя так называемый блок антифашистских партий в борьбе за конституцию, в который входят и коммунисты и христианские демократы, которые отреклись от революционной трансформации государства, доставшегося им в наследство от фашизма, и удовлетворились демократией. В журнале крайне правых «Elementi» неофашист Солина написал: «Драма сегодняшнего дня носит имя умеренности. Наш главный враг — это умеренные. Умеренный — естественный демократ».

Уже из этих двух цитат вполне отчетливо видно, что левого и правого экстремиста объединяет антидемократизм (общая ненависть, если не общая любовь). Итак, антидемократизм объединяет их не по той роли, которую они играют в политическом лагере, но постольку, поскольку в этих лагерях они представляют крайности. Крайности соприкасаются. […]

V. Другие критерии

1. Дино Кофранческо наиболее часто среди итальянских исследователей обращался к теме правых и левых и, безусловно, заслуживает пристального внимания благодаря своему тонкому аналитическому уму. Согласно Кофранческо, если с развенчанием марксизма-ленинизма мы навсегда распрощались с черно-белым прочтением оппозиции правого и левого, это еще не означает, что сама оппозиция вовсе лишается смысла: «освобождение человека от несправедливой и подавляющей власти […] остается, по зрелом размышлении, прочным фундаментом левого движения как “категории политического”, способной противостоять любому процессу демифологизации». С другой стороны, и правое движение «воплощает одну из модальностей человеческого», поскольку выражает «укорененность в почве природы и истории», «защиту прошлого, традиции, наследия»[6]. Первостепенную важность в определении правого движения, предложенном в этой новой интерпретации, приобретает не священное, как у Лапуса[7], но традиция, тогда как характерной чертой левого движения оказывается понятие эмансипации (которое одновременно является ценностью, причем, как и «традиция», позитивной ценностью). Отсылка к традиции, понимаемой по-разному и проанализированной в различных своих значениях, таким образом, является постоянной характеристикой дихотомии правые-левые. […]

Дух правого движения может быть синтетически выражен в лозунге: «Ничего вне традиции и против нее, все внутри традиции и согласно ей». Если же можно констатировать, что существуют различные модальности правого, то это связано с различными значениями, которые придаются слову «традиция». Кофранческо указывает шесть таких значений: традиция как архетип, как идеализирующее принятие осевой или решающей эпохи в истории человечества, как верность нации, как историческая память, как общность судьбы и, наконец, как осознание сложности действительности. За этими разными значениями термина проглядывают различные движения или даже просто различные личные позиции, но общий им дух может объяснить, как исторически в разные моменты может происходить переход от одной к другой. Например, переход «между двумя мировыми войнами значительного числа активных политиков из правых консерваторов в правые традиционалисты и оттуда — к тоталитаризму»[8].

То, к чему стремится Кофранческо, — не столько составление перечня по большей части предвзятых, пристрастных, идеологически маркированных мнений людей или групп, которые провозглашают себя правыми или левыми, сколько разработка «критического» разграничения двух понятий, причем под критикой понимается оценочный или просто описательный анализ, который отказывается нагружать рассматриваемые термины взаимоисключающим значением и постоянно отдает себе отчет в том, что правое и левое — понятия не абсолютные, но исторически относительные или же «всего лишь два возможных способа классифицировать различные политические идеалы», и причем способы «не единственные и не всегда самые релевантные»[9]. «Критическое употребление» двух понятий, согласно Кофранческо, становится возможным лишь тогда, когда мы отказываемся воспринимать их как описание совокупностей конкретных исторических явлений и интерпретируем их как глубинные подходы, как интенции, согласно определению Карла Мангейма. Иными словами, некоторую путаницу или наложения, которые приводят к мысли, что разграничение либо изначально неверно, либо стало бесполезным в определенном историческом контексте, где левые и правые находятся на одной и той же территории, можно объяснить лишь в том случае, если два термина понимаются не как обращающиеся к глубинной интенции, к отношению, которое остается постоянным вне зависимости от принятых систем правления, я сказал бы даже (хотя наш автор и не употребляет этого слова, но оно широко распространено в определенной историографии) — к «менталитету».

С точки зрения менталитета, с этим необходимым уточнением, «правый — это тот, кто озабочен, в первую очередь, охраной традиции; левый же — тот, кто намеревается прежде всего освободить себе подобных от цепей, в которые их заковали привилегии расы, сословия, класса и т.д.»[10]. «Традиция» и «эмансипация» могут быть восприняты также как конечные или фундаментальные цели, от которых, таким образом, невозможно отказаться, как одной, так и другой стороне: они достигаются при помощи различных средств в зависимости от времени и ситуации. Поскольку одни и те же средства могут браться на вооружение то левыми, то правыми, следствием этого может стать то, что правые и левые могут встретиться и даже поменяться ролями, оставаясь при этом самими собой. Но именно из возможности использования одних и тех же средств рождается путаница, к которой придираются противники различия.

С помощью подходящих исторических примеров Кофранческо исследует ряд тем (которые, вопреки поспешным и предвзятым утверждениям некоторых авторов, сами по себе не являются ни правыми, ни левыми, потому что принадлежат обеим сторонам, по существу продолжающим противостоять друг другу, и это противостояние не отменяется такой принадлежностью): милитаризм, антиклерикализм, антикоммунизм, индивидуализм, технический прогресс, использование насилия. Речь идет, как очевидно всякому, о разграничении существенного различия, то есть того, которое касается идеального вдохновения, глубинной интенции, менталитета, и ряда несущественных или лишь воображаемых различий, зачастую используемых как полемические орудия в конъюнктурной политической борьбе. Их часто путают с существенными и применяют, чтобы давать неверные ответы на вопрос о природе различия и отрицать это различие, когда в конкретной ситуации оно не оправдывает ожиданий. Отношение между существенным различием и несущественными различиями может быть объяснено посредством разграничения постоянной конечной ценности и переменных, то есть могущих подменять одна другую, инструментальных ценностей — такой вывод можно сделать из утверждения, что «свобода и власть, процветание и режим строгой экономии, индивидуализм и антииндивидуализм, технический прогресс и ремесленный идеал в каждом случае понимаются как инструментальные ценности, то есть ценности, которые поднимаются на знамя или отвергаются в зависимости от того вклада, который они могут внести, соответственно, в укрепление традиции или в эмансипацию от какой-либо привилегии»[11].

К этому разграничению, основанному на менталитете, Кофранческо добавляет, но не противопоставляет ему, разграничение, основанное на двух отношениях не оценочного, но познавательного характера, одно из которых он называет классическим или реалистическим, а другое — романтическим или спиритуалистическим. Первое из них — это отношение критически настроенного наблюдателя, второе же характерно для человека, переживающего политику в первую очередь чувствами, а не разумом. Из шести великих идеологий, родившихся в XIX и XX веках, три — классические (консерватизм, либерализм, научный социализм), три — романтические (анархизм, фашизм и правый радикализм, традиционализм).

Уточнив, что эти шесть идеологий исчерпывают все возможное поле и в любом случае являются лишь идеальными типами, наш автор совершает следующий шаг: констатирует, что разграничение между правыми и левыми не совпадает с разграничением между классическим и романтическим типом отношения к политике. Рассмотрев возможные их комбинации, он приходит к выводу, что правыми являются две романтические идеологии, традиционализм и фашизм, и одна классическая, консерватизм, а левыми — одна романтическая, анархизм, и одна классическая, научный социализм, тогда как оставшаяся классическая идеология, либерализм, может быть правой или левой в зависимости от контекста.

Если по отношению к оппозиции правое-левое Кофранческо не занимает определенной позиции и, по видимости, судит ее беспристрастно, то как историк и политический аналитик он не скрывает своего предпочтения по отношению к одному из членов второй оппозиции, а именно классическому отношению, в сравнении со вторым, романтическим. Может показаться, что он хочет сказать: не важно, справа или слева подходить к политическим проблемам, главное — делать это классическим, а не романтическим образом. […]

Остается задать себе вопрос, является ли пара, заново определенная таким образом (с одной стороны, традиция, с другой — эмансипация), действительно парой противоположностей, каковой она должна быть, если предназначена для того, чтобы отражать антагонистический универсум политики. Противоположностью традиции должна была бы быть не эмансипация, а инновация. И наоборот, антонимом эмансипации должна была бы быть вовсе не традиция или консерватизм, но порядок, установленный свыше, патерналистским правительством или ему подобными. Разумеется, обе пары противоположностей, традиция-инновация и консерватизм-эмансипация, привели бы к тому, что было бы заново предложено привычное, не слишком оригинальное разграничение между консерваторами и прогрессистами, которое, по крайней мере в идеале, считается присущим парламентской системе как основное разделение между двумя противостоящими парламентскими группировками. Но смещение правых в сторону такого благородного термина, как традиция (вместо консерватизма или иерархического порядка), а левых — в сторону не менее благородной эмансипации (вместо инновации) может быть сочтено явным признаком того критического, намеренно неидеологизированного отношения, которое автор положил для себя обязательным с самого начала исследования, несмотря на то что в результате использования двух аксиологически позитивных терминов вместо двух негативных или, того хуже, одного позитивного и одного негативного смысл противопоставления рискует быть размытым[12].

2. В то время как Кофранческо исходит из необходимости отграничения существенного элемента оппозиции от несущественных, Элизабетта Галеотти отталкивается от предварительного требования различать контексты, в которых эта пара используется. Таких контекстов, по ее мнению, существует четыре: бытовое словоупотребление, язык идеологии, историко-социологический анализ, исследование социального воображения (в качестве примера последнего она приводит работы Лапуса, которые подробно комментирует)[13].

Эта исследовательница интересующего нас разграничения обращается к анализу идеологий, и вновь целью анализа является нахождение наиболее всеобъемлющих и исчерпывающих понятий, которые позволили бы классифицировать доминирующие идеологии последних двух веков максимально упрощенно и вместе с тем максимально полно. Возвращаясь отчасти к выводам Лапуса, она выбирает для правых термин «иерархия», а для левых — «равенство». И в этом случае оппозиция не такова, какой следовало бы ожидать. Почему «иерархия», а не «неравенство»?

Исследовательницу беспокоит, что использование менее сильного термина «неравенство» вместо более сильного «иерархия» ложным образом сместит вправо либеральную идеологию, которая, хотя и не принимает всех идей равенства, которые обычно характеризуют левые движения, и, таким образом, может в ряде аспектов быть названа антиэгалитарной, не должна смешиваться с идеологиями, для которых неравенство между людьми естественно, изначально присуще, неустранимо и которые, следовательно, более правильно будет называть «иерархическими», а не «антиэгалитарными». То есть можно сказать, что есть разные виды антиэгалитаризма: все зависит от рода неравенства, которое принимается или отвергается. Социальное неравенство, с которым мирится либерализм, по мнению Галеотти, качественно иное, чем неравенство, к которому обращается иерархическая мысль. Либеральное общество, в котором свободный рынок порождает неравенство, не есть общество жестко иерархизированное.

Разграничение между либеральным и авторитарным антиэгалитаризмом ясно, и хорошо, что этот вопрос был поднят. Более сомнительно, имеет ли это разграничение какое-либо отношение к разграничению правых и левых, и даже не столько сомнительно, сколько спорно. Язык политики сам по себе не слишком точен, поскольку по большей части заимствует слова из бытового языка, и помимо того, что он неточен с описательной точки зрения, он состоит из слов двусмысленных, если не амбивалентных в том, что касается их оценочных коннотаций. Достаточно подумать о различной эмоциональной нагрузке, которую несет как для произносящего, так и для слушающего слово «коммунизм» в зависимости от того, встречается ли оно в речи коммуниста или антикоммуниста. В любой политической распре точка зрения, понимаемая как выражение убеждения (причем не важно, частного или публичного, индивидуального или группового), опирается на симпатию или антипатию, притяжение или отвращение к какому-либо человеку или событию: в этом качестве она неустранима, проникает повсюду, и если ее не всегда замечают, то только потому, что она стремится спрятаться и зачастую не очевидна даже для самого ее носителя. То, что либерализму можно нанести оскорбление, если поместить его справа, а не слева, — точка зрения, обусловленная аксиологически позитивным употреблением термина «либерализм» и в то же время аксиологически негативным употреблением термина «правые».

Размышления о правых и левых, которые я сейчас анализирую, родились в рамках исследования нового радикального правого движения, осуществленного учеными, которые испытывают к этому движению глубокое (и, на мой взгляд, вполне оправданное) отвращение. В то же время автор исследования никогда не скрывал своих симпатий к либеральной мысли. Контекст исследования таков, что приводит к подчеркиванию негативных аспектов правого движения, и при этом взгляды исследовательницы таковы, что либерализм считается позитивной идеологией. Может закрасться подозрение, что перенесение критерия разграничения между правыми и левыми с понятия «неравенство» на понятие «иерархия» является стратагемой (пусть даже неосознанной), имеющей целью отвести от либерализма обвинение в том, что в определенной исторической обстановке он имеет обыкновение уклоняться вправо.

О мнениях не спорят. Можно лишь сделать историческое наблюдение, что, с тех пор как в Европе возникли социалистические партии, либеральные идеологии и партии в бытовом словоупотреблении стали восприниматься как правые (как в Италии и во Франции) или центристские (как в Англии или в Германии). Американские либералы — особый случай. Поэтому я поспорил бы с уместностью замены простого и ясного критерия противопоставления (такого, как равенство-неравенство) критерием менее сбалансированным (равенство-иерархия) лишь с целью спасти излюбленную идеологию от негативной оценки. Мне представляется, что это очередной интересный и довольно показательный случай совмещения аналитического отношения с идеологическим, аналогичный тому, о котором шла речь в предыдущем разделе. Этот случай еще раз показывает, хотя в том нет особой необходимости, насколько сложна интересующая нас проблема и насколько неуловима оппозиция, о которой мы рассуждали в первой главе.

Вместо того чтобы оспаривать мнение, возможно, было бы полезнее попытаться понять мотивацию его автора. Поскольку основной причиной данной корреляции, на мой взгляд, стало то, что пространство правого движения оказалось ограничено его подрывными проявлениями, спасательным кругом для либеральной идеологии могла бы стать другая стратагема, а именно разграничение правых на радикальных и умеренных, которым, с другой стороны, соответствовали бы радикальные и умеренные левые. У такого решения было бы два преимущества: бытовое словоупотребление не искажалось бы, и не пришлось бы использовать несбалансированный критерий разграничения.

Галеотти сталкивается еще с одной весьма интересной проблемой, чрезвычайно запутанной из-за того, что к политическим проблемам зачастую подходят без должного аналитического инструментария: проблемой «инакости». Говорят, что открытие «другого», темы, которую помещают на флаг феминистские движения, привело к кризису оппозиции правые-левые. Исследовательница справедливо отмечает, что это не так: наличие «другого» совместимо как с правой идеологией, что естественно, так и с левой, поскольку эгалитаризм, или устранение всех и всяческих различий, представляет собой лишь крайний горизонт левого движения, скорее в идеале, чем в реальной жизни. Равенство, о котором говорят левые, — это почти всегда равенство чего-то, «secundumquid» (согласно чему-то), равенство труда или равенство потребностей, но никогда не абсолютное равенство.

Просто невероятно, насколько сложно оказывается донести до понимания тот факт, что открытие инакости абсолютно нерелевантно по отношению к принципу справедливости, который, утверждая, что с равными нужно обращаться одинаковым образом, а с неравными — по-разному, признает, что наряду с теми, кто считаются равными, существуют и те, кто считаются неравными или другими. Если же задаться вопросом о том, кто такие равные, а кто — неравные, то это историческая проблема, которую невозможно решить раз и навсегда, поскольку критерии, которые в том или ином случае применяются для объединения разных людей в категорию равных или вычленения равных в категорию неравных, постоянно меняются. Открытие «другого» не имеет значения для проблемы справедливости, если оказывается, что речь идет об отличии, оправдывающем дискриминирующее отношение. Путаница настолько сильна, что самая великая эгалитарная революция нашего времени, а именно — феминистская революция, благодаря которой в наиболее развитых обществах женщины добились равноправия в многочисленных областях, начиная с политических прав и кончая семейными и трудовыми отношениями, была совершена под лозунгом «инакости».

Категория «другого» лишена аналитической автономии по отношению к теме справедливости по той простой причине, что не просто женщины отличаются от мужчин, но каждая женщина и каждый мужчина отличаются от других. Инакость становится релевантной, когда она ложится в основу несправедливой дискриминации. Но несправедливость дискриминации зависит не от факта инакости, а только от признания необоснованности дискриминирующего обращения.

3. Разнообразные исторические и критические наблюдения Марко Ревелли о правых и левых рождаются, аналогично наблюдениям Элизабетты Галеотти, в ходе спора о «новой правой». Широта исторического горизонта, который охватывает Ревелли, и разносторонний характер его разработок, связанных с исследуемой темой, беспрецедентны. Как я уже неоднократно говорил, одна из причин кризиса этой бинарной оппозиции состоит в нападках, которым подвергли ее реставраторы правого движения, после падения фашизма, по видимости, оказавшегося в затруднительном положении. В действительности, возникновение новой правой само по себе является подтверждением старинного противопоставления: термин «правые» обозначает часть пары, второй частью которой являются «левые». Как я не раз повторял, нет правых без левых и наоборот. Ревелли также исследует разнообразные аргументы, которые приводились для отрицания этого разграничения: исторические, политические, концептуальные и так далее. Убедившись в сложности изучаемой проблемы, он исследует различные точки зрения, с которых может наблюдаться это разграничение, и надлежащим образом выделяет разнообразные критерии, в зависимости от которых оно может осуществляться и которые исторически применялись[14]. Благодаря глубокой осведомленности о сложных перипетиях спора, ему удается исследовать проблему во всех ранее рассмотренных аспектах и предложить полную ее феноменологию. Что касается природы разграничения — предварительной проблемы, мнение по которой выразили также и предыдущие авторы, Ревелли настаивает на пункте, который заслуживает комментария.

Два термина, «правое» и «левое», — не абсолютные понятия. Они относительны. Это не сущностные и не онтологические понятия. Они не являются качествами, изначально присущими политическому универсуму. Это места «политического пространства». Они выражают определенную политическую топологию, которая не имеет никакого отношения к политической онтологии: «Невозможно быть правым или левым в том же смысле, в каком люди говорят, что являются “коммунистами”, или “либералами”, или “католиками”»[15]. Иными словами, правое и левое — не такие слова, которые обозначают зафиксированное раз и навсегда содержание. Они могут наполняться различным содержанием в зависимости от времени и ситуации. Ревелли приводит в качестве примера перемещение левого движения в XIX веке от либерального к демократическому и, наконец, социалистическому. То, что является левым, является таковым по отношению к тому, что является правым. Тот факт, что правое и левое противостоят друг другу, означает лишь то, что невозможно быть одновременно правым и левым, но ничего не говорит о содержании двух противопоставленных сторон. Противопоставление остается, несмотря на то что содержание двух членов оппозиции может меняться.

Повторим еще раз: «левые» и «правые» — термины, которые в политическом языке начиная с XIX века и вплоть до настоящего момента употреблялись для обозначения осевого универсума политики. Но этот же самый универсум может обозначаться, и в другие времена действительно обозначался, другими парами противопоставленных понятий, одни из которых обладают большой описательной ценностью, как, например, «прогрессисты» и «консерваторы», а другие меньшей, как, например, «белые» и «черные». Пара «белые-черные» также указывает только на полярность, то есть означает только то, что нельзя в одно и то же время быть белым и черным, но абсолютно не дает представления о политической ориентации одних или других. Относительность двух понятий можно продемонстрировать также, заметив, что неопределенность содержания и, следовательно, возможная его мобильность приводят к тому, что то, что является левым по отношению к определенному правому, может, при смещении к центру, стать правым по отношению к левому, оставшемуся на месте, и, симметричным образом, то, что является правым, смещаясь к центру, становится левым по отношению к правому, которое не сдвигается с места. В политической науке известен феномен «левого уклона», равно как и симметричный ему феномен «правого уклона», согласно которому тенденция смещения к крайним позициям приводит к тому, что в обстоятельствах особого социального напряжения формируется левое движение, более радикальное, чем левый фланг официального левого движения, и правое движение, более радикальное, чем правый фланг официального правого движения: левый экстремизм смещает левых вправо, а правый экстремизм — правых влево.

Настойчивое, причем вполне оправданное внимание к пространственному образу политического универсума, которое порождает метафорическое использование понятий «правого» и «левого», побуждает к новому наблюдению: когда говорят, что два парных термина противостоят друг другу, то, при желании развить эту метафору, на ум приходят медаль и ее оборотная сторона, причем правое не обязательно соответствует лицевой стороне медали, а левое — оборотной, или наоборот. Принятые выражения, которые используются для отражения этого размещения, — это «с одной стороны» и «с другой стороны». Однако вышеприведенные факты смещения левых вправо и наоборот помещают правое и левое не напротив друг друга, но одно за другим на непрерывной линии, которая позволяет постепенно переходить от одного к другому. Единственный пространственный образ, которого не допускает наша диада, как замечает Ревелли, — это сфера, или круг, где, если рисовать его слева направо, любая точка правее следующей и левее предыдущей, и наоборот, если рисовать его справа налево. Разница между первой и второй метафорами состоит в том, что первая представляет политический универсум разделенным надвое, или дуалистическим, вторая же допускает плюралистический образ, состоящий из множества сегментов, расположенных на одной линии. Ревелли справедливо замечает, что предмет, занимающий все политическое пространство, отменил бы всяческое разграничение между правым и левым, что действительно происходит при тоталитарном режиме, внутри которого дальнейшее разделение невозможно. В лучшем случае он может быть сочтен правым или левым в сопоставлении с другим тоталитарным режимом.

Но если мы допускаем, что правое и левое — два пространственных понятия, обозначающих взаимное расположение двух лагерей, что они не являются онтологическими понятиями и не имеют определенного, конкретного и постоянного во времени содержания, стоит ли делать отсюда вывод, что это пустые коробки, которые можно наполнить чем угодно?

Изучая предшествующие интерпретации, мы не можем не констатировать, что, несмотря на многообразие отправных точек и используемых методов, все их связывает некоторая родственность, до такой степени, что зачастую они кажутся вариациями на одну и ту же тему. Тема, которая всплывает во всех вариациях, — это противопоставление горизонтального, или эгалитарного, взгляда на общество и вертикального, или антиэгалитарного. Из двух терминов наиболее постоянную ценность сохраняет первый. Можно было бы даже сказать, что пара вращается вокруг понятия «левого», а вариации возникают, главным образом, за счет того, что принципу равенства противопоставляются различные возможные принципы, такие, как принцип неравенства, иерархический или авторитарный принцип. Тот же самый Ревелли, предложив пять критериев разграничения между правыми и левыми — время (прогрессизм-консерватизм), пространство (равенство-неравенство), субъекты (самоуправление-управление извне), функция (низшие классы — высшие классы), модель познания (рационализм-иррационализм) — и отметив, что конвергенция этих элементов проявляется лишь изредка, в конце концов наделил решающим значением критерий равенства-неравенства как в некотором смысле «основу для остальных», которые, соответственно, оказываются «основанными на нем». Как основной принцип, равенство — единственный критерий, который сопротивляется временной эрозии, разложению, которому подверглись другие критерии, вплоть до того, что, как неоднократно говорилось, само разграничение правого и левого оказалось под вопросом. Лишь таким образом возможно «новое основание» этой бинарной оппозиции, иными словами — «реорганизация» производных критериев «исходя из фиксированной ценности равенства» или из «ключевой функции равенства как ценности».

VI. Равенство и свобода

Из исследования, проделанного к настоящему моменту (хотя я и осознаю его ограниченность, но полагаю, что, по крайней мере, ему нельзя отказать в актуальности), и из исследований, которые я провел за эти годы на материале газет и журналов, я делаю вывод, что наиболее часто используемым критерием разграничения правого и левого является различное отношение людей, живущих в обществе, к идеалу равенства, который, наряду с идеалами свободы и мира, является одной из конечных целей, которых люди стремятся достичь и за которые они готовы сражаться. Следуя тому аналитическому духу, в котором я проводил исследование, я абсолютно абстрагируюсь от любых оценочных суждений, касающихся того, предпочтительно ли равенство по сравнению с неравенством. В том числе и потому, что эти, столь абстрактные понятия могут интерпретироваться и интерпретировались самым различным образом, и их большая или меньшая предпочтительность зависит также и от того, каким образом они интерпретируются в конкретном контексте. Понятие равенства относительно, а не абсолютно. Оно зависит по меньшей мере от трех переменных, которые необходимо учитывать всякий раз, когда заходит речь о большей или меньшей желательности равенства: субъекты, между которыми предлагается делить блага, блага, которые надлежит делить, критерий, на основе которого происходит деление[16].

Комбинируя эти три переменные, как легко представить себе, можно получить громадное количество различных типов равноправного распределения. Субъектами могут быть все, многие или некоторые, или даже кто-то один; критериями могут быть заслуги, необходимость, труд, ранг. Всеобщее избирательное право для мужчин и женщин более эгалитарно, чем всеобщее избирательное право лишь для мужчин; последнее, в свою очередь, более эгалитарно, чем избирательное право, распространяющееся лишь на грамотных мужчин, при котором благо (в данном случае одно из прав гражданства) распределяется на основе дискриминирующего критерия, такого, как умение читать и писать. Иными словами, никакой проект распределения не может обойтись без ответа на три следующих вопроса: равенство — да, но «между кем?», «в чем?», «на основании какого критерия?».

Когда утверждают, что левые эгалитарны, а правые антиэгалитарны, это ни в коем случае не означает, что для того, чтобы принадлежать к числу левых, необходимо пропагандировать максиму, что все люди равны во всем, вне зависимости от каких-либо дискриминирующих критериев, потому что это было бы не просто утопическим взглядом, но, хуже того, лозунгом, в который невозможно вложить никакого разумного содержания. Значение этого утверждения совсем другое. Попытаюсь объяснить его следующим образом — единственным, который оправдывает противопоставление, наделяя его смыслом не только понятным, но и аксиологически нейтральным, поскольку он базируется на фактических данных. Фактические данные состоят в следующем: люди между собой столь же равны, сколь и неравны. В определенных аспектах они равны, в других — неравны. Приведу самый очевидный пример: они равны перед лицом смерти, поскольку все смертны, но неравны перед лицом обстоятельств смерти, поскольку каждый умирает по-своему. Можно сформулировать это утверждение и таким образом: они равны, если воспринимать их как вид и сопоставлять с другим видом, — например, другими животными или другими живыми существами, от которых их отличают специфические отличия; они неравны между собой, если воспринимать их как индивидуумов, то есть если рассматривать каждого по отдельности. Как равенство, так и неравенство между людьми фактически истинны, поскольку соответствуют неопровержимым эмпирическим наблюдениям. Но кажущееся противоречие между двумя утверждениями: «Люди равны» и «Люди неравны» — зависит единственно от того, что именно мы наблюдаем. Итак: эгалитаристами по праву могут называть себя те, кто, хотя и не отрицает того факта, что люди столь же равны, сколь и неравны, судя людей и приписывая им определенные права и обязанности, придает большее значение тому, что делает их равными, чем тому, что делает их неравными; антиэгалитаристами же, соответственно, те, кто, отталкиваясь от того же самого положения, в тех же обстоятельствах придает большее значение тому, что делает людей неравными, чем тому, что делает их равными. Речь идет о контрасте между вариантами конечного выбора, которые уходят корнями в историческую, социальную, культурную и даже семейную и, возможно, биологическую обусловленность, о которой известно (по крайней мере, мне) весьма мало. Но именно контраст между этими вариантами конечного выбора, на мой взгляд, очень удобно маркирует два противостоящих лагеря, которые мы благодаря старинной традиции уже привыкли называть правым и левым: с одной стороны, это народ, считающий, что люди более равны, чем неравны, с другой — народ, полагающий, что мы более неравны, чем равны.

Этому контрасту между вариантами конечного выбора сопутствует также различная оценка соотношения между равенством-неравенством природным и равенством-неравенством социальным[17]. Эгалитарист исходит из убеждения, что большая часть проявлений возмущающего его неравенства, которые он хотел бы уничтожить, социально обусловлены и, таким образом, устранимы; антиэгалитарист, напротив, исходит из противоположного убеждения, что неравенство естественно и, таким образом, неустранимо. Феминистическое движение было эгалитарным движением. Сила этого движения во многом зависела от того факта, что одной из его излюбленных тем, вне зависимости от ее фактической достоверности, было утверждение, что неравенство мужчин и женщин, хотя и имеет природные корни, является продуктом обычаев, законов, диктата сильнейшего над слабейшим и может быть социально модифицировано. В этом более позднем контрасте проявляется так называемый «артифициализм», который считается одной из характеристик левого движения. Правые более склонны принимать естественный порядок вещей и то, что диктует вторая натура, то есть привычки, традиция, сила прошлого. Артифициализм левых не сдается даже перед лицом очевидных естественных различий, тех, которые нельзя приписать воздействию общества: достаточно вспомнить только об идее вызволения сумасшедших из психиатрической клиники. Наряду с мачехой-природой существует и отчим-социум. Но предполагается, что человек в состоянии изменить и то, и другое.

2. Этот контраст между различными оценками природного и социального равенства можно образцово проиллюстрировать, обратившись к двум авторам, которым вполне можно доверить представлять, соответственно, эгалитарный и антиэгалитарный идеалы: с одной стороны — Руссо, с другой — Ницше, анти-Руссо.

Контраст между Руссо и Ницше очевиден на примере различного отношения одного и другого к естественности или искусственности равенства и неравенства. В «Рассуждении об истоках неравенства» Руссо исходит из положения, что люди рождаются равными, но гражданское общество, то есть то общество, которое медленно накладывается на естественное государство посредством развития искусств, делает их неравными. Ницше же, наоборот, основывается на предположении, что люди по природе неравны (и это хорошо, помимо прочего, поскольку общество, основанное на рабстве, как, например, древнегреческая цивилизация, именно благодаря существованию рабов было высокоразвитым) и лишь общество с его стадной моралью и религией сострадания и смирения сделало их равными. Та же самая деградация, которая, по Руссо, породила неравенство, по Ницше, породила равенство. Там, где Руссо видит искусственное неравенство, подлежащее осуждению и упразднению, поскольку оно противоречит фундаментальному природному равенству, Ницше видит искусственное равенство, достойное ненависти, поскольку оно разрушает благотворное неравенство, которое заложено в людях природой. Противопоставление не могло бы быть более радикальным: во имя природного равенства эгалитарист осуждает социальное неравенство, во имя природного неравенства антиэгалитарист порицает социальное равенство. Достаточно следующей цитаты: природное равенство — это «благонравная задняя мысль, которой еще раз маскируется враждебность черни ко всему привилегированному и самодержавному, маскируется второй, более тонкий атеизм»[18].

3. Идея, сформулированная здесь, согласно которой разграничение между правыми и левыми соответствует различию между эгалитаризмом и антиэгалитаризмом, причем это последнее различие, в конечном счете, разрешается в различие восприятия и оценки того, что делает людей равными или неравными, приводит нас к такому уровню абстракции, что может способствовать в лучшем случае разграничению двух идеальных типов.

Спускаясь на ступеньку ниже, разница между двумя идеальными типами на практике превращается в разницу в оценке того, что релевантно для оправдания дискриминации (или невозможности такого оправдания).

Право голоса за женщинами не признавалось до тех пор, пока разница между мужчиной и женщиной считалась релевантной для оправдания лишения женщин права голоса. Это все равно, что сказать, что между мужчинами и женщинами есть различия, но среди этих различий нет такого, которое оправдывало бы дискриминацию в отношении права голоса. Во время великих миграций и, следовательно, встреч и столкновений между людьми, разнящимися по этническому происхождению, обычаям, религии, языку, разница между эгалитаристами и антиэгалитаристами проявляется в большей или меньшей важности, которую они придают этим различиям с целью признания за отличными от себя людьми ряда фундаментальных прав человеческой личности. Речь идет о том, чтобы установить, где проходит критерий (или критерии) дискриминации. Большая или меньшая дискриминация основывается на принципе релевантности, то есть на критерии или совокупности критериев, которые позволяют отличить релевантные различия от нерелевантных. Эгалитарист склонен сглаживать различия, антиэгалитарист — выпячивать.

Образцовой формулировкой принципа релевантности служит Третья статья Итальянской Конституции. Эта статья — своего рода синтез результатов, к которым привела вековая борьба за идеалы равенства; результатов, достигнутых посредством постепенной отмены дискриминации, базирующейся на различиях, которые некогда считались релевантными и которые постепенно перестают считаться таковыми в силу многочисленных исторических причин; результатов, поборниками и выразителями которых становятся эгалитарные учения и движения[19].

Если же сегодня перед лицом этих результатов, в конституционном порядке принятых и утвержденных, нет места разграничению между правыми и левыми, это не означает, что правые и левые внесли в это равный вклад или что, когда дискриминация объявлена нелегитимной, правые и левые согласились с этим с равной степенью убежденности.

Одно из самых нашумевших завоеваний социалистических движений (хотя сегодня его и начинают оспаривать), которое, по крайней мере до настоящего момента, вот уже сто лет как идентифицируется с левыми, — это признание социальных прав наряду с правом на свободу. Речь идет о новых правах, которые начали появляться в конституциях после Первой мировой войны и были освящены Всеобщей декларацией прав человека и другими последовавшими за ней международными соглашениями. Смысл существования социальных прав, таких, как право на образование, право на труд, право на здоровье, по природе своей эгалитарен. Все три нацелены на уменьшение неравенства между имущими и неимущими или на то, чтобы позволить все большему числу индивидуумов стать более полноценными по сравнению с индивидуумами, более удачливыми в силу рождения и социального положения.

Повторяю еще раз, что я не утверждаю, что большее равенство — это благо, а большее неравенство — зло. Я даже не хочу утверждать, что большее равенство всегда и в любом случае стоит предпочитать другим благам, таким, как свобода, благосостояние, мир. С помощью этих исторических отсылок я лишь хочу еще раз подтвердить, что если существует элемент, характеризующий учения и движения, которые называют себя левыми и повсеместно признаны таковыми, то это эгалитаризм, понятый, снова повторюсь, не как утопическое представление об обществе, в котором все индивидуумы равны во всем, но как тенденция к уменьшению неравенства неравных.

4. Я отдаю себе отчет в том, что если принять за точку отсчета и критерий разграничения противоборствующих сторон политического универсума второй великий идеал, который сопровождает, подобно идеалу равенства, всю историю человечества, а именно идеал свободы, понимаемый то как альтернатива, то как дополнение к идеалу равенства, мы окажемся перед новым противопоставлением: оппозицией между либертаристскими и авторитарными учениями и движениями. Но несмотря на то, что это разграничение столь же исторически релевантно, как разграничение между эгалитаризмом и антиэгалитаризмом, оно не совпадает с разграничением между правыми и левыми. Существуют либертаристские и эгалитаристские учения и движения как справа, так и слева, поскольку критерий свободы разграничивает политический универсум не столько в отношении целей, сколько в отношении средств или методов, которые применяются для достижения этих целей. Таким образом, речь идет о принятии или отвержении демократического метода, понимаемого как совокупность правил, позволяющих принимать коллективные решения посредством свободных дебатов и свободных выборов, не прибегая к насилию. Контраст между этими методами позволяет выделить в рамках как правого, так и левого движения умеренное и экстремистское крыло, о чем я уже вкратце говорил во второй главе. Революция и контрреволюция, или, используя другие эквивалентные выражения, новаторская и консервативная революции, указывают не столько на политическую программу, сколько на определенный способ понимания и практического воплощения борьбы за власть, который не отвергает, а даже приветствует насилие как наиболее эффективное средство достижения радикальной трансформации общества.

Если согласиться с тем, что релевантным критерием разграничения правых и левых является различное отношение к идеалу равенства, а релевантным критерием разграничения умеренного и экстремистского крыла, как среди правых, так и среди левых, является различное отношение к свободе, можно схематически разделить спектр политических учений и движений на следующие четыре части:

а) крайне левыми являются движения, одновременно эгалитарные и авторитарные; наиболее важным историческим примером тому является якобинство, даже ставшее нарицательным понятием, которое можно применить (и которое действительно применяется) для характеристики различных исторических периодов и ситуаций;

б) левоцентристскими являются учения и движения, одновременно эгалитарные и либертаристские, которые сегодня мы можем обозначить выражением «либеральный социализм», включающим в себя все социал-демократические партии, хотя они и различаются по своим политическим практикам;

в) правоцентристскими являются учения и движения, одновременно либертаристские и антиэгалитарные, в число которых входят консервативные партии, отличающиеся от правых реакционных партий своей приверженностью демократическому методу, но при этом в отношении идеала равенства они провозглашают себя сторонниками исключительно равенства перед лицом закона, которое подразумевает единственно обязанность судьи беспристрастно применять законы;

г) крайне правыми являются учения и движения, одновременно антилиберальные и антиэгалитарные, и мне представляется излишним указывать на такие печально известные исторические примеры подобных идеологий, как фашизм и нацизм.

Само собой разумеется, что действительность более разнообразна, чем эта схема, выстроенная лишь на основании двух критериев, но речь идет о двух фундаментальных критериях, которые в совокупности позволяют нарисовать карту, восстанавливающую в правах спорное разграничение правых и левых и одновременно проясняющую очевидное недоумение, почему правыми или левыми считаются такие разнородные явления, как слева — коммунизм и демократический социализм, а справа — фашизм и консерватизм; кроме того, она объясняет, почему, несмотря на свою разнородность, в критических ситуациях они могут солидаризироваться и объединяться в союзы.

[…]

Перевод с итальянского Яны Токаревой

text-align | htmlbook.ru

| CSS | Internet Explorer | Chrome | Opera | Safari | Firefox | Android | iOS | |

| 2.1 | 6.0+ | 8.0+ | 1.0+ | 3.5+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ |

| 3 | 2.0+ | 11.6+ | 3.1+ | 3.6+ | 2.1+ | 2.0+ | ||

Краткая информация

Версии CSS

Описание

Определяет горизонтальное выравнивание текста в пределах элемента.

Синтаксис

| CSS2.1 | |

| CSS3 | |

Значения

- center

- Выравнивание текста по центру. Текст помещается по центру горизонтали окна браузера или контейнера, где расположен текстовый блок. Строки текста словно нанизываются на невидимую ось, которая проходит по центру веб-страницы. Подобный способ выравнивания активно используется в заголовках и различных подписях, вроде подрисуночных, он придает официальный и солидный вид оформлению текста. Во всех других случаях выравнивание по центру применяется редко по той причине, что читать большой объем такого текста неудобно.

- justify

- Выравнивание по ширине, что означает одновременное выравнивание по левому и правому краю. Чтобы произвести это действие браузер в этом случае добавляет пробелы между словами.

- left

- Выравнивание текста по левому краю. В этом случае строки текста выравнивается по левому краю, а правый край располагается «лесенкой». Такой способ выравнивания является наиболее популярным на сайтах, поскольку позволяет пользователю легко отыскивать взглядом новую строку и комфортно читать большой текст.

- right

- Выравнивание текста по правому краю. Этот способ выравнивания выступает в роли антагониста предыдущему типу. А именно, строки текста равняются по правому краю, а левый остается «рваным». Из-за того, что левый край не выровнен, а именно с него начинается чтение новых строк, такой текст читать труднее, чем, если бы он был выровнен по левому краю. Поэтому выравнивание по правому краю применяется обычно для коротких заголовков объемом не более трех строк. Мы не рассматриваем специфичные сайты, где текст приходится читать справа налево, там возможно подобный способ выравнивания и пригодится.

- auto

- Не изменяет положение элемента.

- inherit

- Наследует значение родителя.

- start

- Аналогично значению left, если текст идёт слева направо и right, когда текст идёт справа налево.

- end

- Аналогично значению right, если текст идёт слева направо и left, когда текст идёт справа налево.

Пример

HTML5CSS2.1IECrOpSaFx

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>text-align</title>

<style>

div {

border: 1px solid black; /* Параметры рамки */

padding: 5px; /* Поля вокруг текста */

margin-bottom: 5px; /* Отступ снизу */

}

#left { text-align: left; }

#right { text-align: right; }

#center { text-align: center; }

.content {

width: 75%; /* Ширина слоя */

background: #fc0; /* Цвет фона */

}

</style>

</head>

<body>

<div><div>Выравнивание по левому краю</div></div>

<div><div>Выравнивание по центру</div></div>

<div><div>Выравнивание по правому краю</div></div>

</body>

</html>Результат данного примера показан на рис. 1.

Рис. 1. Выравнивание текста в браузере Safari

Internet Explorer до версии 7.0 включительно несколько иначе трактует данный пример, чем другие браузеры, выравнивая не только текст, но и блоки (рис. 2).

Рис. 2. Выравнивание текста в браузере Internet Explorer 7

Объектная модель

[window.]document.getElementById(“elementID”).style.textAlign

Браузеры

IE до версии 7.0 включительно выравнивает не только содержимое блочного элемента, но и сам элемент.

Правые/Левые | Понятия и категории

ПРАВЫЕ/ЛЕВЫЕ (DROIT/GAUCHE). В детстве я как-то спросил отца, что значит для политика быть правым или левым. «Быть правым, — ответил он, — значит мечтать о величии Франции. Быть левым — мечтать о счастье для французов». Не знаю, сам ли он придумал эту формулировку. Он не питал особенной любви к французам, как, впрочем, и к остальному человечеству, и часто повторял, что мы живем на этой земле вовсе не ради того, чтобы быть счастливыми. Поэтому в его устах определение явно звучало как кредо правых сил — тем-то оно ему и нравилось. Однако сторонник левых точно так же мог бы взять его на вооружение, сделав акцент не на первой, а на второй его части, — и этим определение нравится лично мне. «Франция, величие! Все это опасные абстракции, — сказал бы наш левый политик. — Другое дело счастье французов — вот это действительно достойная цель». И все-таки приведенное выше определение не может считаться полным. Мало того — это вообще не определение, поскольку ни величие, ни счастье не могут быть чьей-то принадлежностью.

Прошло немало времени, и вот уже мои собственные дети начали, в свою очередь, задавать мне тот же вопрос. Я как мог пытался ответить им, стараясь подчеркнуть основополагающие, на мой взгляд, различия. Мне кажется, что нарочитое деление на «белое и черное» в данном случае помогает яснее распознать суть явления, хотя подобная «двоичная» логика, навязываемая нам самим мажоритарным принципом, разумеется, не соответствует ни сложности понятия, ни реальным колебаниям политической позиции существующих сил. Может быть, что одна и та же идея пользуется поддержкой в каждом из противоборствующих лагерей (например, идея федеральной Европы, разделяемая как сегодняшними правыми, так и левыми), а то и перекочевывает из одного лагеря в другой (например, национальная идея, в XIX веке провозглашаемая левыми, в XX столетии заметно «поправела»). Но значит ли это, что нам пора отказаться от принципа деления на правых и левых, глубоко укоренившегося в демократической традиции начиная с 1789 года (всем известно, что в его основу лег чисто пространственный фактор: депутаты Учредительной ассамблеи, представлявшие противоборствующие партии, рассаживались справа или слева от председателя собрания) и до сих пор накладывающего столь яркий отпечаток на все политические дебаты демократического общества? Может, этот принцип действительно устарел и его пора заменить чем-нибудь другим? Такие попытки уже предпринимались. В 1948 году Шарль де Голль заявлял, что оппозиция существует не между правыми и левыми, а между теми, кто стоит наверху и имеет возможность обзора, и теми, кто «болтается внизу, барахтаясь в болоте». По-моему, это типично правый подход, как, впрочем, и любой другой, отражающий ту же попытку выхолостить содержательный смысл противопоставления правых и левых, противопоставления, бесспорно, схематичного, но полезного в качестве эффективного инструмента структуризации и прояснения понятия. Найдется ли сегодня хоть один политолог, хоть один политик, способный без него обойтись? Впрочем, Ален еще в 1930 году дал ответ на этот вопрос: «Когда меня спрашивают, имеет ли в наши дни смысл деление партий и отдельных политиков на правых и левых, первая мысль, которая приходит мне в голову, заключается в следующем: человек, задающий этот вопрос, наверняка не принадлежит к левым» (Речь от декабря 1930 года). Лично я на подобные вопросы реагирую точно так же, и это заставляет меня заниматься поиском различий между правыми и левыми, какими бы расплывчатыми и относительными они ни представлялись.